瞋恚の心の扱い方

瞋恚の心をどう扱えばいいか悩んでいます。

昔交流があった人に無視され、強い怒りが湧きました。相手が見下してきたことや失礼な態度を思い出し、「同じ目に遭えばいい」「欠点や態度が災いして孤立すればいい」あまつさえ「死ねばいい」と思ってしまいます。自分では事実を見ているつもりでも、解釈、思考が加わって怒りが増大します。

仏教に詳しい友人からは、瞋恚を持つと悪いカルマを積むため、相手の未熟さを慈しみ成長を願うことが大切だと言われました。瞋恚の心が出たとき、溜飲を下げつつ悪業を避けるにはどう考えれば良いでしょうか?

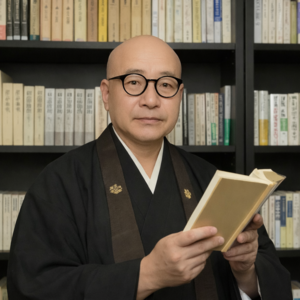

お坊さんからの回答 4件

回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。

多くの回答からあなたの人生を探してみてください。

怒りを捨て去るには

釈尊は怒りを捨て去るよう口を酸っぱくして語っています。

「修行僧らよ。ジャスミンの花が萎れた花びらを捨て落とすように、貪りと怒りとを捨て去れよ。」

「他人の過失を探し求め、つねに怒りたける人は、煩悩の汚れが増大する。かれは煩悩の汚れの消滅から遠く隔っている。」

しかしがながら、どうすれば怒りを捨て去ることができるのか、具体的な方法についてはあまり触れていません。

しばらく前に、アルボムッレ・スマナサーラ長老の「怒らないこと」という本が、仏教書としては珍しいベストセラーになりました。

この名著をぜひお薦めしたいところですが、それでは無責任ですので、あなたと同じように怒りっぽい私が実践している二つの方法をご紹介します。

一つは、私たちは自己と思っているものは、「因果律に従って刻一刻と変化する物質的、心理的要素の結合」に過ぎないと理解すること(あるいは理解しようと努めること)。

いわゆる「諸法無我」の道理です。

常在不変の自己が存在しなければ、それに執着することもありませんし、自分を高く見て他人を軽視するような思い上がりの心を持つこともありません。

相手が自分を見下すような態度をとっても、怒りが生じることはないでしょう。

もう一つは、怒りの感情が生じたら、怒りの対象と戦うのではなく、その感情そのものと戦うこと。

「怒らないことによって怒りにうち勝て」です。

怒りの感情を制することができれば、怒りの対象を打ち倒すよりも、はるかに大きな達成感が得られることでしょう(どちらかというと、こちらを実践することの方が多いです)。

多少なりとも参考になれば幸いです。

瞋恚の扱い

1. 瞋恚を否定せず、「心の現れ」と見る

仏教では、怒りの心そのものを「悪」と切り捨てるのではなく、「縁によって起こった心の働き」と見ます。

「私は怒ってはいけないのに」と自責すると、さらに怒りは深くなります。まずは「今、自分の中に怒りがある」と気づき、そのまま観察してください。これは「止観」の実践であり、怒りを少しずつ解毒していく道です。

2. 瞋恚の背景にある「期待」と「執着」を観る

怒りは多くの場合、相手の態度そのものよりも「こうあるべき」という自分の期待が裏切られたときに生まれます。

「なぜ無視するのか」「なぜ自分を認めないのか」といった問いの奥には、「理解されたい」「大切にされたい」という願いがあります。怒りをただ相手に向けるのではなく、自分の願いを見つめてあげると、瞋恚は少しずつ慈悲に変わっていきます。

3. 溜飲を下げる智慧

瞋恚が湧き上がったときにすぐに「慈しみに変える」のは難しいものです。

そこでおすすめなのは段階を踏むことです。

・呼吸に戻る – 怒りを感じたら、深く3回息を吐き出す。怒りを吐き出すイメージを持つ。

・視点をずらす – 「相手もまた迷いの世界を生きている」と観る。

・言葉を持ち替える – 「同じ目に遭えばいい」ではなく、「同じ苦しみを抱えているのだろう」と心の中で唱える。

4. 瞋恚を慈悲に転換する実践

お友達がおっしゃる通り、瞋恚は悪業を積みます。

一方で、瞋恚を慈悲に変えると、大きな功徳に転じます。

相手の幸せを祈る(すぐに難しければ「せめて自分から離れてくれればいい」でも構いません)

仏にゆだねる – 「南無阿弥陀仏」「観音さま、どうぞこの怒りを抱えてください」と唱える

紙に書いて燃やす – 怒りを文字にして、それを火で手放すことで、執着を象徴的に手放す

これは「溜飲を下げつつ、悪業を避ける」ための具体的な方法です。

5. 結び

瞋恚の心が出ることは、人として自然なことです。

大切なのは「怒りを正当化しないこと」と「怒りを無理に抑え込まないこと」の間を歩むこと。

怒りをきっかけに、自分の中に潜む「愛されたい」「理解されたい」という本当の願いに触れ、それを慈悲に変えることができたとき、瞋恚はあなたを傷つける毒ではなく、修行の糧になります。

合掌

いま、苦と向き合っているのですね。

こんにちは。「瞋恚」しんい、難しい言葉ですね。そのお友だちは、現在のあなたの望み…「瞋恚の心が出たとき、溜飲を下げつつ悪業を避ける」については、どのように教えてくださっているのでしょう。私自身、聞いてみたいところです。

さて、私から見ると、今のあなたは「苦の連続」の中にいます。

①他人に対して「死ねばいい」とか思ってしまう。

②その妄想から離れたいのに、やり方が分からない。

見事なまでに苦(思い通りにならない)の連続です。

そして、「相手の未熟さを観察し、許し、成長を願う…これらの言いかえはオッケーですか?…」ことについては、具体的にどのようにお考えでしょうか?

①観察する…相手の発言が、どのような因縁によるものかを見極める。

②許す…自分の不利益を知りながら不問にする。

③成長を願う…自分も相手も共に煩悩を持ち、因果の中に生きていることから、「程度や具体的な姿は異なるけれど、結局同じ」同じ道の同士だと観ずる

これらが私なりの解釈です。

あなたの現在の苦…「溜飲を下げつつ悪業を避ける」ための方法が分からない、について考えます。「溜飲」というのは、胃から逆流してくるやつの事ですね。ムカツクことの身体的表現です。そのリアリティから考えて「溜飲を下げる」というのは、①呑み込む、②吐き出す、のどちらかを行う事で、ムカムカから逃れるということでしょう。このうち①が、上で言う「許す」です。

では②の道はないのか…あります。仏さまに懺悔(さんげ)するという方法が。お寺へ行って、あるいはお仏壇の前で、苦しみを吐露する。相手の悪口を言ってもいい。自分の情けなさを言っても良い。清々した、と自分が感じるまで、吐き出せば良いのです(無論、その時の環境…参拝客が多いかとか、は気にしてください)。

このいずれかであれば、「悪業を避ける」ことはできます。苦が解消されれば「苦の連鎖」からは外れますからね。

一応お断りしますが、「溜飲を下げる」の具体的行動が「相手に言い返す」であれば、苦の連続となりますから更に悪業を積むことになります。お気を付け下さい。

…と言いながら、私もムカッとくること、あります(今日もありました)。でも落ち着いて「観察→許す→祈る」のプロセスを辿ります。練習練習。

自らを島とし、法を島とする

お釈迦様は、自らを島とし、法を島とし

怠ることなく精進しなさいと遺言されました。

悟っていない私達の心は、欲・怒り・怠け・プライド等の煩悩によって、油断するとすぐに感情や悩み苦しみの激流にザブンとさらわれます。

ですが、心は無常(瞬間ごとに変化する)ので、怒りも永遠ではありませんから安心してください。

怒りの波に流されて溺れかけている人も、島につかまり這い上がれば助かりますよね。

怒りに呑まれても、意識を別の対象(法)に向ければ、島に登れて助かるのです。

怠ることなく精進するとは、まずは煩悩の激流に落下しないように気を付けることと、激流に流されたときもできるだけ速やかに島に掴まることです。

では、島とは、法とは何でしょう。

基本的には、何でも良いのです。

自らの心身の現象を観察する瞑想でも良いし、南無阿弥陀仏と念仏を唱えるのでも良いし、慈悲喜捨の四無量心などの善の心に意識を向けるのでも良いし、楽しい趣味のことを考えるのだって、とりあえずの感情のリセットになります。

ただ、怒りの対策としては、慈悲が特に有効だと思います。

例えば、日本テーラワーダ仏教協会のスマナサーラ長老が日本語版の「慈悲の瞑想」というのを作ってくださっています。

簡単な文章を念じるだけの瞑想方法ですが、それを「島」として実践してみても良いでしょう。

慈悲が起動している時間は怒りが一時停止すると思いますので。

とにかく、ザブンと流されても島につかまる、また流されてもまたつかまる、その繰り返しで死ぬまで生きれば合格人生。

できることをできる範囲でやれば良いのです。

質問者からのお礼

これほど回答があるとは思っていませんでした。ありがとうございます。

本や瞑想の紹介ありがとうございます。なかなかどれを読めばいいか分からなかったので助かります。

言い返さない、怒りを制することができれば相手に打ち勝つよりも達成感があるんですね。相手の言動よりも自分の受け止め方の問題に思えてきました。

職業柄、人生相談はこれまで多数受けてきました。

ぜひご自身の本音を出してください。向き合ってください。私は伴走させていただきます。

理学療法士でもありますので、これまで急性期から終末期まで患者さんを担当。

町の診療所から在宅までキャリアを築く。2歳から108歳まで患者さん担当。

また、コンサルタントでもありますので

メンタルヘルスから新規事業、マネジメント、チームビルディングまで相談並びに研修対応可能。

現在、顧問契約募集中!

職業柄、人生相談はこれまで多数受けてきました。

ぜひご自身の本音を出してください。向き合ってください。私は伴走させていただきます。

理学療法士でもありますので、これまで急性期から終末期まで患者さんを担当。

町の診療所から在宅までキャリアを築く。2歳から108歳まで患者さん担当。

また、コンサルタントでもありますので

メンタルヘルスから新規事業、マネジメント、チームビルディングまで相談並びに研修対応可能。

現在、顧問契約募集中!