不公平感に対する怒りを抑えたい。

夫の地元である人口1万未満の山間部自治体(嫁ぎ先と呼びます)に嫁いで10年になります。夫はその自治体の職員です。

嫁ぎ先は、近隣自治体の店や病院まで通わないと生活が成り立たないほど不便な場所です。特に冬は、多量の積雪による雪道運転の神経の使いよう、出勤・退勤時や休日の重労働な雪かきに、毎年強い憂鬱を感じています。

また過疎地ゆえに、若手でも地域活動への参加が半ば強制です。自治体職員である夫は、周りの目を気にして消防団、PTA、町内会役員など地域活動にほぼフル参加。私も活動に参加していますが、地元出身者の内輪感になじめず、PTA活動は苦痛です。この10年、様々なストレスからメンタルや体調を崩すことも多く、薬を服用しながら、家事、仕事、子育てをこなす日々です。

結婚前、夫は「地方公務員は雇用元の自治体内に住むべきだ」と話し、私はそれを疑わず、やりたかった仕事の職場を辞め、夫の元へ移住しました。

しかし現実は、嫁ぎ先職員の約2〜3割が近隣自治体から通勤している状況でした。近隣自治体の中でもA市は人口が嫁ぎ先の約30倍、平野部で積雪が嫁ぎ先よりはるかに少なく、生活利便性も段違いです。

職場内結婚後、夫婦でA市に移住し家を建てたケースも聞きます。近年では採用されても嫁ぎ先に住まず、A市から通勤する職員が増えているそうです。

居住の自由は憲法で保障されており、職員がどこに住もうと職務を全うすれば問題ないことは頭では理解しています。

しかし、拭えない感情が私を苦しめます。 「若い職員は利便性の高いA市から通勤しているのに、私は何のためにやりたいことや趣味を諦め、この不便な地に移住し、耐えているのだろう」 「地元に住む職員は休日も地域活動の責務を負っているのに、近隣市から通う職員はそこから逃れて暮らしている。あまりに不公平だ」

職員が他市町村に移住したという話を聞くたびに、怒りに震えることもあります。

夫は「公務員だからこそその自治体で暮らし、生活の課題を住民と分かち合う」というポリシーを持ち、多忙ながらも私を慮ってくれます。私も夫のポリシーに共感し、感謝していますが、嫁ぎ先に住まない職員への怒りや妬み嫉みは年々強くなるばかりです。「他所は他所」と自分に言い聞かせても、不公平感が消えません。

このやり場のない怒り、嫉妬、不公平感を、一体どうしたら手放すことができるのでしょうか。

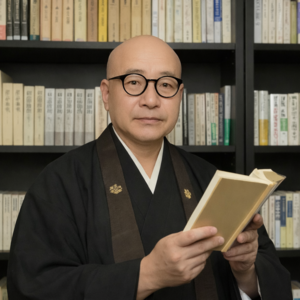

お坊さんからの回答 3件

回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。

多くの回答からあなたの人生を探してみてください。

「こうでなければならない」から抜けてもいい。あなたは、あなた

体調を崩すことも多く薬を服用しながら…ということ。心配です。頑張って適応してきたからこそ、今積もり積もった心労もありますよね。

夫さんの志もわかってあげたい。ここで育ってきた人の地元愛や使命のようなものが、地域や暮らしを支えてきてくださったのでしょう。

ですが嫁ぐ側も、どれほどの覚悟で知らない土地に来たことか。適応しなきゃと気を遣いながら、夫さんを支えてこられたのですよね。よく頑張ってこられましたよね。地域の良さもあれば、縛られてきた生活ルールを、必死で受け入れてこられたことでしょうね。そうすることが大事なんだと。ですが、上手く立ち振る舞いながら、自分たちの生活を守る人の環境が羨ましくもあり、そんな選択すら無かった自分の境遇に、理不尽さを感じてしまいますよね。ズルいと思ってしまう自分や、今まで頑張ってきたことが虚しく思えたり、気持ちの行き場を失いそうですよね。

お寺の奥さんでも、寺に住んでいる人の暮らしと、通いの人の暮らしは違います。いつでも何時でも、人が訪ねてくる。深夜早朝でも緊急連絡は入る。暮らしや服装、振る舞い全てを周りは見ていて、何かあれば噂をされる。そんな視線の中、「寺の子」を育てなければならない。お寺住まいの人の重責は大きく、伝統を変えることに抵抗のある人も多い。ついつい、そうじゃない嫁はいいなと思ってしまうこともあります。自分から嫁いだのにね… 隣の芝生は青く見えてしまうのでしょうね。

夫がいること。家族がいること。住まいがあること。暮らしを営めていること。私を受け入れてくれた人達がいること。ここで繋がった友もいること。それは、私が一つ一つ手にしてきた「幸せ」でもあるのにね。欲は膨らむばかりですよね。

「こうでなければならない」から、抜けてもいいのですよ。あなたは、あなたです。夫婦で一つでもありません。「あなたはこうするのね。私はこうするわね」そんな選択があっていいのですよ。

私は今、自分の時間を増やしています。子離れをし、自分の環境を広げています。居場所がたくさんあれば、自分の支えが広がるということでもあります。

あなたも、自分がやりたいことをやっていきましょう。嫌も言っていいのですよ。夫の生き方に合わせるのではなく、あなたが作っていく暮らしも大切にしていいのです。

今すぐ引っ越しを検討しましょう

あなたが、地方公務員は雇用元の自治体に住むべきだというご主人の意見に従って、買い物や病院通いもままならない過疎地の生活に我慢する一方、ほかの職員が都市部に移住したり、若い職員が都市部から通勤することに対し、怒りや嫉妬、不公平感を抱いてしまうのは、至極当然のことだと思われます。

そんなあなたの対処法としては、このまま我慢し続けるか、ご主人にあなたの気持ちを伝えて都市部に引っ越すかのどちらかしかありません。

私の個人的な意見を言わせてもらえれば、あなたはこれまで十年間も我慢し続けたのですから、もう十分です。

あなたがメンタルや体調を壊し、それが夫婦関係や子育てにまで影響してしまったら、元も子もありません。

「公務員だからこそその自治体で暮らし、生活の課題を住民と分かち合う」というご主人のポリシーは、一見正論のように思えますが、自治体職員として立派な仕事をすることと、その自治体に暮らすこととの間に関係はありません。

別の自治体に暮らしていても、雇用元の自治体の課題を正確に把握し、その住民のために尽くすことは可能です。

あなたが自分自身の生活を取り戻して元気になれば、逆に、ご主人も気兼ねなく仕事に打ち込めるでしょう。

あなたのご相談から、深い誠実さと責任感、そして何年にもわたる蓄積された心の重さが、ひしひしと伝わってきました。

まず、いま感じておられる「不公平感」「怒り」「嫉妬」といった感情は、当然のものだと思います。誰かが楽をしているように見え、自分ばかりが損をしているように感じる。その構造が長年続けば続くほど、心の奥にある感情は鋭くなっていきます。

そして、「他所は他所」と頭でわかっていても、心が納得しない。これは、「正しさ」を貫いて生きようとするがゆえの苦しみでもあるのだと感じます。

仏教では、人生は「思い通りにならないもの」と捉えます。これを「一切皆苦(いっさいかいく)」といい、どれだけ努力しても、誠実であっても、報われなかったり、他人の不義理に悩まされたりする現実を含みます。ですが、仏教はそこで終わりません。「思い通りにならない」ことをどう受け止めるかで、私たちの生き方・心の景色は大きく変わると教えます。

たとえば、あなたが選んだ「その地で暮らす」という行動には、確かな意味と価値があります。そこに流した汗や涙は、誰が見ていようと見ていまいと、あなたの人生の深さをつくってくれています。一方で、「選ばなかった生き方」をする人への怒りや嫉妬が湧くのも自然なことだと思います。

しかし、苦しみを手放していく第一歩は、「比べる心」に気づくことです。仏教では「渇愛(かつあい)」、「もっと楽に暮らしたい」、「自分の努力は正当に評価されたい」といった強い執着が、苦しみの根になると説きます。そうした思いが頭を占めてくると、今ある日々の中の“ありがたさ”が見えなくなり、心がますます苦しみに覆われてしまいます。

人の生き方は「縁」によって決まったもの。誰の人生も、自分ひとりの意思で選んだように見えて、実は環境・家庭・時代背景・性格…あらゆる縁の集まりの中にあります。だからこそ、他人を断じることに拘るのではなく、自分の歩みに意識を向けてみることをお勧めします。

ただそれでも、もし、心の奥で「もう限界だ」と思う気持ちが強いのならば、「変える」ことを恐れなくてよいとも思います。どんな理屈を持ってしても、心や気持ちを納得させる事が難しい事は多々あります。そんな時は、何よりも自分の心を守ることが大切だと思います。

あなたの人生が、少しでも心安らぐ方向へと開けていくことを、願っております。

質問者からのお礼

皆さま、お忙しいところご返答いただきありがとうございました。

共感してくださったり、暖かい言葉を掛けてくださったり…気持ちが少し楽になったのを感じました。

後出しの情報になってしまいますが、実は嫁ぎ先で新居(将来的に義両親と暮らすための二世帯住宅…)を建ててしまっており、転居するには夫と離縁するしか方法がない状況です。

非常にセンシティブな話題なので、どこに相談したら良いのかわからず悩んでおりました。

また新居を建てていることから、人によっては「もう十分に幸せなのではないか」と思われるのも不安に感じておりました。

現実的に離縁は難しいにしても、メンタルが潰れてしまわないように新しい趣味を見つけて頭を切り替える時間を作ろうと思います。

子どもが高校生くらいになった辺りで近隣自治体の職場に転職したりするなどして

嫁ぎ先と距離を置く時間を作り、外との繋がりを作っていこうと考えています。

午後から夜の時間帯は都合がつきやすいです。

◆こちらから、無理に聞き出すことは致しません。

言いにくいこと、言えない気持ちも大切にします。あなたのお気持ちのままに、ゆっくり待ちながら、その気持ちを大切に受け止めたいと思っています。

◆自死で大切な人を亡くされたり、死別により 死が受け入れられなかったり、心の整理がつかない方へ。30分ずつでも、オンラインで定期的に気持ちに向き合っていきませんか。吐露したり泣ける時間も、大事なグリーフケア 。

◆個別電話ってドキドキして勇気のいることだけれど、声が届くから、聞こえてくるから、ちゃんと繋がっているようで、そばにいるように安心出来ることもあります。

◆ 終末期ターミナルケア、看取り、希死念慮、自死、グリーフケア、トラウマ、PTSD、子育て、産前産後うつ、不妊、傾聴、手話、要約筆記者 としても、サポート

◆出来るだけ希望時間にお応えしたいと思いますが、午前中は毎日 法務があります。

(相談は、hasunohaオンライン相談より受付下さい。お寺へのいきなりの電話相談は受けていません。法務が優先なので)

◆一人で悩まないで。待っていますね(﹡´◡`﹡ )

午後から夜の時間帯は都合がつきやすいです。

◆こちらから、無理に聞き出すことは致しません。

言いにくいこと、言えない気持ちも大切にします。あなたのお気持ちのままに、ゆっくり待ちながら、その気持ちを大切に受け止めたいと思っています。

◆自死で大切な人を亡くされたり、死別により 死が受け入れられなかったり、心の整理がつかない方へ。30分ずつでも、オンラインで定期的に気持ちに向き合っていきませんか。吐露したり泣ける時間も、大事なグリーフケア 。

◆個別電話ってドキドキして勇気のいることだけれど、声が届くから、聞こえてくるから、ちゃんと繋がっているようで、そばにいるように安心出来ることもあります。

◆ 終末期ターミナルケア、看取り、希死念慮、自死、グリーフケア、トラウマ、PTSD、子育て、産前産後うつ、不妊、傾聴、手話、要約筆記者 としても、サポート

◆出来るだけ希望時間にお応えしたいと思いますが、午前中は毎日 法務があります。

(相談は、hasunohaオンライン相談より受付下さい。お寺へのいきなりの電話相談は受けていません。法務が優先なので)

◆一人で悩まないで。待っていますね(﹡´◡`﹡ )